NOTÍCIA

Edição 237

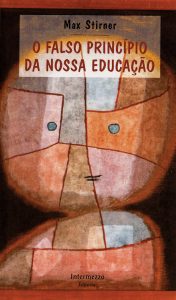

Texto escrito pelo anarquista Max Stirner no século 19 traz questionamentos sobre educação que se mantêm atuais

O falso princípio da nossa educação, de 1842, analisa como e com que finalidade educamos

Publicado em 13/04/2017

O falso princípio da nossa educação, de Max Stirner, introdução de Jean Barrué e tradução de Plínio Augusto Coêlho, Intermezzo Editorial, 96 páginas, R$ 28

O falso princípio da nossa educação, de Max Stirner, introdução de Jean Barrué e tradução de Plínio Augusto Coêlho, Intermezzo Editorial, 96 páginas, R$ 28

Mesmo que aparentemente transfiguradas por uma nova linguagem para lhes trazer uma imagem de atualidade, velhas questões continuam sempre a rondar a definição dos princípios centrais dos grandes temas sociais. Não é diferente com a educação. Assim, ao olharmos para reflexões de dois séculos atrás, encontramos, com variações de vocabulário e contexto, perguntas e ideias que permanecem instigantes.

É o caso de um pequeno ensaio do pensador anarquista Max Stirner, publicado originalmente na Gazeta Renana em 1842, de Colônia, Alemanha, sob o título de O falso princípio da nossa educação. O ensaio ganhou edição brasileira em 2016 pela Intermezzo Editorial, acrescida de prólogo de Christian Ferrer e ótima introdução contextualizadora de Jean Barrué.

Solario (retrato), obra de 1967 do artista Jean Dubuffet, criador do termo assemblage, ligado à ideia de acumulação (de referências, obras e objetos). Para ele, a arte deve estar sempre em mutação, sem institucionalizar-se | © Reprodução

Nascido Johann Casper Schmidt (1806-1856), Stirner é o autor de O único e a propriedade privada (1844), obra em que professa sua visão filosófica centrada na crença no indivíduo e na visão negativa das instituições como força organizadora do convívio social.

Como outros pensadores da época – notadamente Marx e Engels – também foi fortemente influenciado por Hegel (1770-1831) e sua ideia de hegemonia do espírito. A questão inicial de O falso princípio parte daí: qual seria a palavra que exprimiria o espírito de seu tempo e que tipo de educação levaria os homens de então a serem os criadores dessa ideia?

Ao identificar as forças presentes no campo educacional, Stirner mostra um cenário com correspondência no atual: de um lado, havia uma educação humanista, que visava formar indivíduos versados na cultura clássica, voltada a poucos senhores, e que tenderia a um dandismo; de outro, uma educação dita realista, voltada mais à vida prática, assentada no já ascendente conhecimento científico e nas necessidades do mundo do trabalho, que levaria a um industrialismo.

Ainda que um e outro tipo de formação pudessem ter suas virtudes, ambos acabariam conformando homens aprisionados a uma dinâmica social preexistente, dizia Stirner. Sendo senhores (dândis) ou cultos membros da engrenagem produtiva, os homens não estariam sendo educados para desenvolver seu máximo potencial, para atingir a liberdade plena do ser.

Para o autor, apenas uma educação que se voltasse a superar o saber, a usá-lo como meio para despertar a vontade, seria verdadeiramente libertadora. “O Saber também deve morrer para, na morte, reflorescer em Vontade”, escreve.

Essa vontade autônoma em direção ao conhecimento levaria a uma sociedade de homens que chegassem a um plano moral superior, ao personalismo. Esse personalismo seria o retrato da liberdade plena do indivíduo, a sua não submissão àquilo que é preestabelecido.

Para isso, os professores teriam de desaferrar-se da noção de autoridade alicerçada no plano institucional. Sua maior arma para combater a eventual hostilidade ou arrogância das crianças seria opor-lhes a “dureza de sua própria liberdade” enquanto professor. Stirner, diga-se, ganhou a vida lecionando em liceus.

Sua missão envolveria, para ajudar o aluno a encontrar sua personalidade, fazê-lo superar os ideais seja do humanismo, voltado à compreensão do passado, seja do realismo, centrado no presente, ambos presos a uma visão temporal. Transcender essa temporalidade seria o caminho para o espírito consciente de si, eterno conceito que denota forte influência de Hegel e da visão de que a autoconsciência leva à autocriação.

Nessa perspectiva, o saber não deve ser inculcado (ou virar objeto da memória, nos termos atuais), “mas conduzir o indivíduo ao seu pleno desenvolvimento”. Assim, a pedagogia não poderia partir da ideia de civilizar, “mas da ideia de desenvolver pessoas livres, caracteres soberanos”.

Como se vê, podemos estar mais afeitos a outra terminologia, mas o desafio continua posto nos dias de hoje.

O falso princípio da nossa educação, de Max Stirner, introdução de Jean Barrué e tradução de Plínio Augusto Coêlho, Intermezzo Editorial, 96 páginas, R$ 28

Rubem Barros

Leia Edição 237